日本では3月3日は「ひな祭り」です。

みなさんは「ひな祭り」を知っていますか?

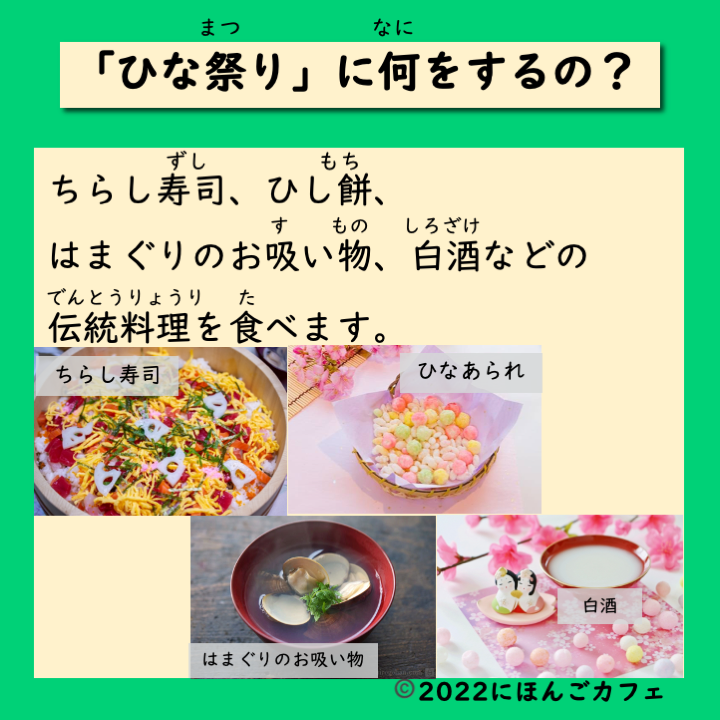

また、「ひな祭り」に何をするか知っていますか?

今回は「ひな祭り」を紹介します。

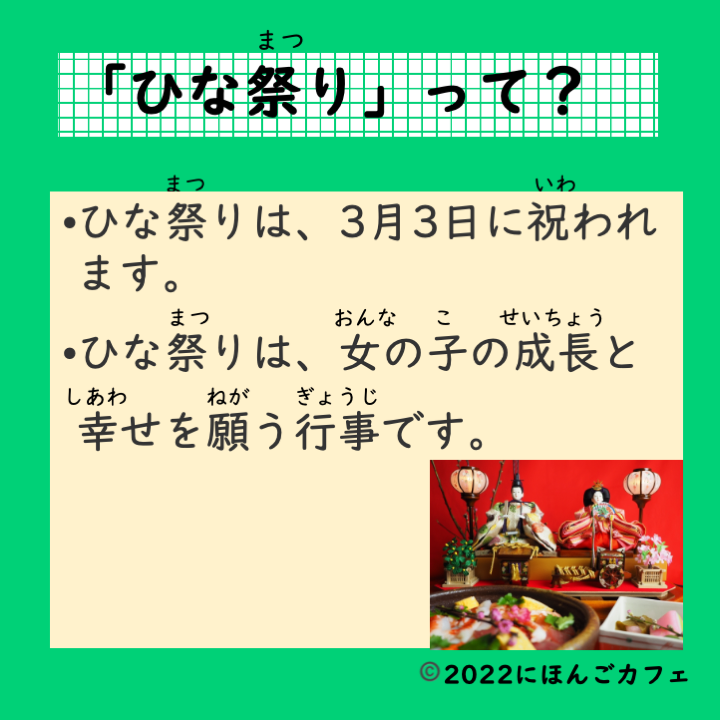

3月3日は「ひな祭り」です。

ひな祭りとは、日本ならではの女の子の成長を願う日です。

ひな祭りは、桃の花が咲く時期と重なることから、「桃の節句」とも呼ばれています。

ひな人形は、時代とともに川に流すスタイルから室内に飾るスタイルに変化しました。

ひな人形を飾ることには、「厄災を引き受けてくれる」「美しく成長することを願う」などの意味があります。

ひな人形には「京都びな」と「関東びな」があるのを知っていますか?

京都びな

向かって左側に男びな、右側に女びな

関東びな

向かって左側に女びな、右側に男びな

ひな祭りの日の約1ヶ月前、立春(節分の翌日、2月4日ごろ)を目安に飾ると縁起が良いとされています。

雨水の日(2月19日ごろ)に飾ると雨水(2月中旬)に飾ると縁起が良く、

ひな祭りの前日に飾ることは「一夜飾り」と呼ばれ、縁起が悪いとされています。

雛人形はいつから飾るの?

お雛様を飾る時期は、立春(節分の翌日、2月4日ごろ)から2月中旬にかけてがよいと言われています。

これは、桃の節句は春の節句という事もあり、春の訪れを告げる立春が一つのベストタイミングだからと言えます。 遅くとも、ひな祭りの一週間前までには飾り付けを済ませるのが良いでしょう。

「一夜飾り」はNG

「一夜飾り」は、ひな祭りの前日である3月2日に慌てて飾り付けをすることを指します。

これは古くから避けるべきこととされてきました。

ひな祭りは前日の宵節句(よいぜっく)から始まっていると考えられており、

前日に準備することは失礼にあたることが理由です。

また、限られた時間で飾り付けをすると、心にゆとりがなくなり、

ひな人形を痛めてしまうことにもつながりかねません。

大切なおひな様を迎える準備です。できるだけ時間に余裕を持って飾りましょう。

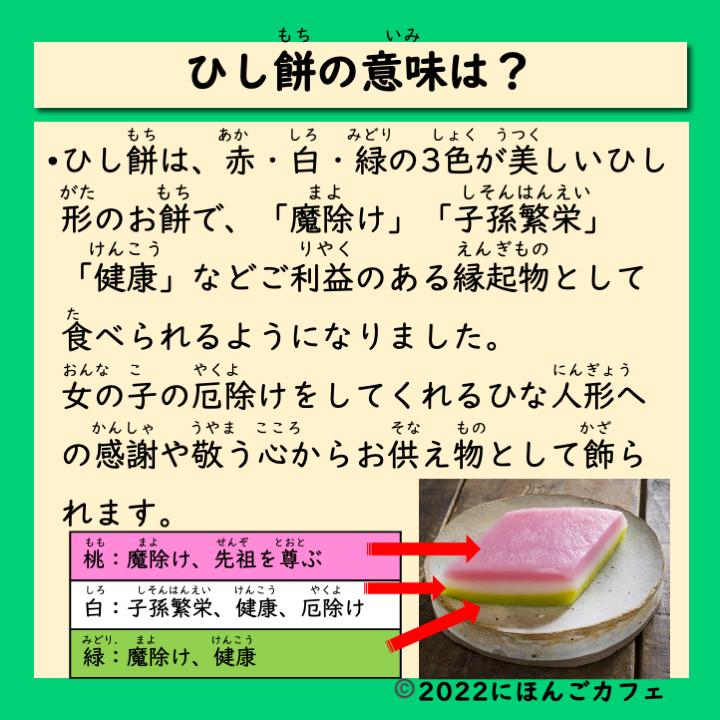

ひしもちを飾る

ひしもちは中国から伝わった食べ物です。

菱餅は女の子の健やかな成長と長寿を願って飾られるものです。

母と子が健康で長生きするようにとの意味が込められています。

緑の部分は元々、母子草と呼ばれる草餅でした。

しかし母子草の草餅が日本に伝わると、「母と子をついて餅にするようで縁起が悪い」という理由から、

母子草ではなくヨモギを使うようになったそうです。

その後、江戸時代になって菱の実を入れた白いお餅が加わり、菱餅は2色となりました。

のちの明治時代には、クチナシの実を入れた桃色のお餅が加えられるようになり、「桃・白・緑」の3色の菱餅が

親しまれるようになったようです。

ひしもちは「ヒシの実」から作られる

白い部分は「ひしの味」で作ります。

栗のような味です。

なぜひな祭りにひし餅を飾ったり、食べたりするの?

「菱餅」がひし形をしているのも、繁殖力が強い「ひしの実」を模している、

真四角を伸ばして長寿を祈願した、心臓の形を模した、などさまざまな説があります。

はまぐりのお吸い物はなぜ食べるの?どんな意味があるの?

「蛤」(はまぐり)という字は、右側が「合う」という字です。

漢字もはまぐりの特性を表しています。

ひな祭りにはまぐりを食べるのは、

「この娘が、ただ一人の旦那様と連れ添えますように」という願いが込められているのです。

いかがでしたか?

コンビニやスーパーなどでひなあられやひしもちを見かけたら、

ぜひ食べてみてくださいね。

にほんごカフェ

にほんごカフェ