6月になりました。毎年6月なると、日本では何をするか知っていますか?

日本では6月1日にする習慣があります。

今回は「衣替え」について紹介します。

衣替えは日本の習慣で通常は6月1日と10月1日頃に行われます。

日本には四季があり、天気や気候が変化するため、身に着ける衣類などをその季節に合わせて替える作業を行ってきました。

特に夏と冬に行われるこの作業のことを「衣替え」といいます。

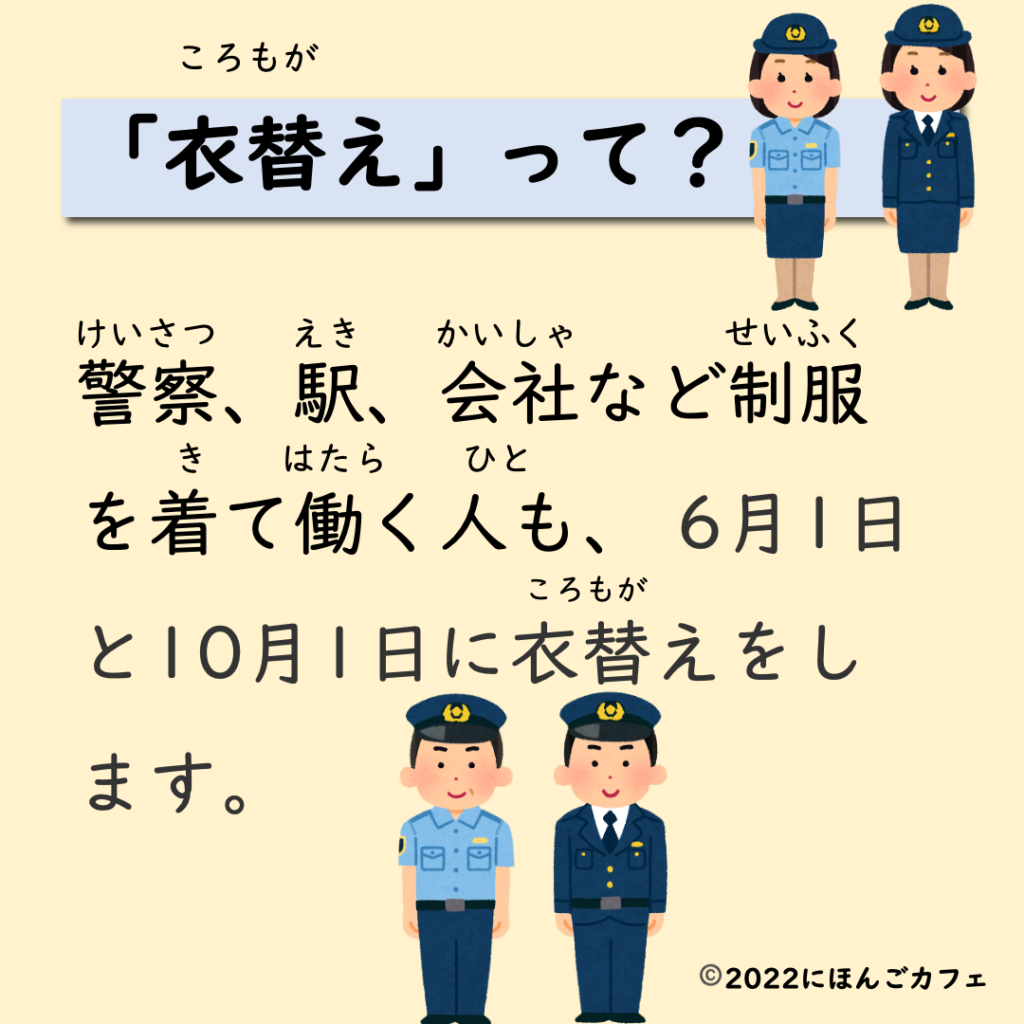

多くの地域では6月1日、10月1日になると幼稚園、保育園、学校や企業の制服が一斉に衣替えされるため、

「季節が変わるんだなぁ」と感じる方も多いのではないでしょうか。

中国には日本のような習慣はないそうです。

台湾の生徒さんにも聞いてみたところ、この言葉は知らなかったと言っていました。

これは日本だけの習慣のようです。

「ころもがえ」

「衣」は「服」のことです。

「衣」を変えるということは、つまり「服」を変えるということです。

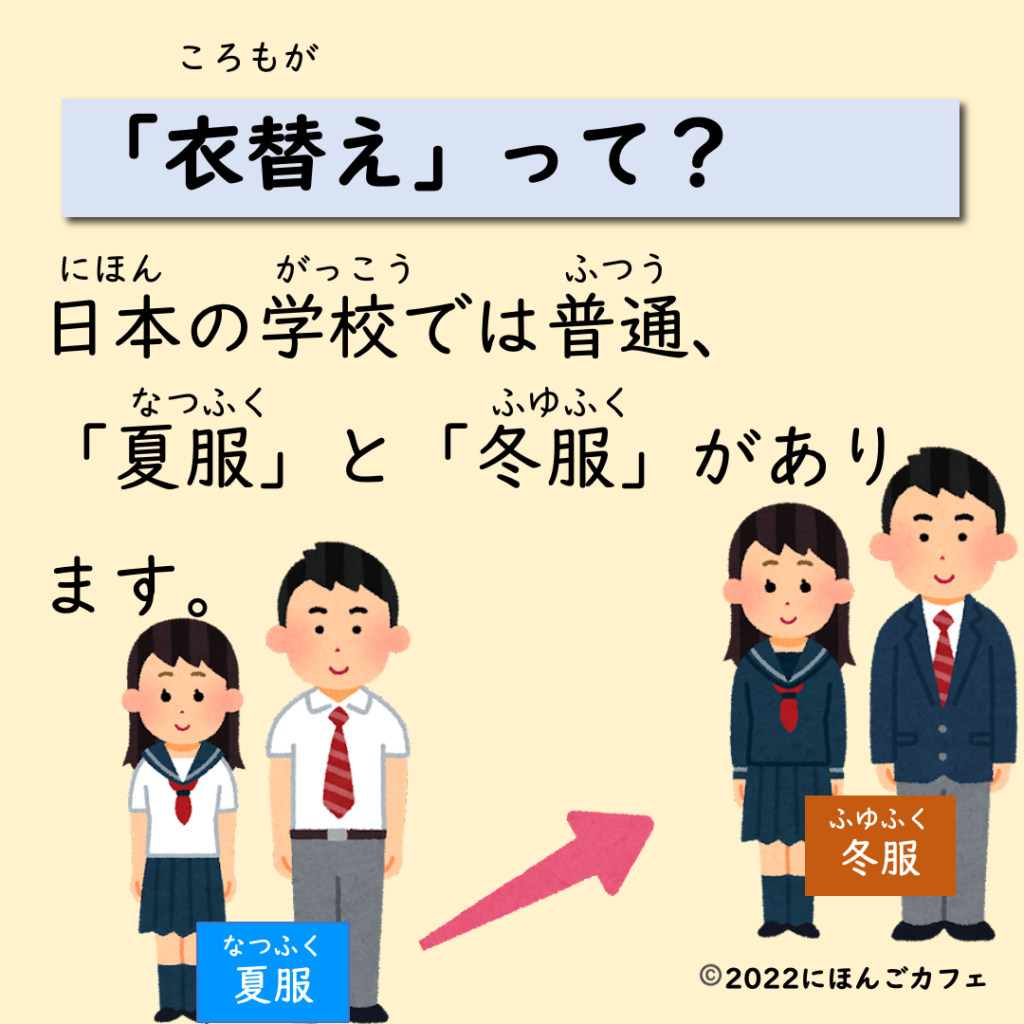

一般的には薄手の明るい色の夏服から厚手の暗い色の冬服に変えます。

日本の学校では通常「夏服」と「冬服」があります。

警察、駅、会社など制服を着て働く人も、 6月1日と10月1日に衣替えをします。

但し、地域によっては“6月中旬と9月中旬”、あるいは“5月1日と11月1日”といったように、『衣替え』の時期が違う所もあります。

また5月や10月でも、気温が25℃を超える『夏日』になることも珍しくありません。

そこでその時期に“夏服・冬服のそこでその時期に“夏服・冬服のどちらを着ても良いですよ”という

“移行期間”を設けている学校もたくさんあります。

1)別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰

暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも

着替える定めがあった。

現在では、 一般に6月1日と10月1日に主に制服について行われる2)飾りつけをすっかり替えたり、商売を替えたりすること。

3)男女が互いに衣服を取り替えて寝ること。

デジタル大辞泉:小学館

ではこの「衣替え」、いつから行われていたかご存知ですか?

中国から8世紀頃に中国から日本の皇室に伝わったことによって始まりました。

「衣替え」の歴史は平安時代までさかのぼります。

もともとは中国の習慣だったものが日本に伝わり、それが宮中行事として定着したといわれています。

当時は「更衣(こうい)」と呼ばれていました。

旧暦4月1日に冬装束から夏装束へ、10月1日に夏装束から冬装束へ着物を替えていました。

しかし、「更衣(こうい)」という言葉は、このように季節によって着るものを替えるという意味の他に、

天皇の着替えを行う女官の役職名としても使われていたため、混乱を避けるために「衣替え」という呼び方に

変化したといわれています。

鎌倉時代になると衣服だけでなく、調度品にも衣替えが行われるようになり、

江戸時代には旧暦の4月1日と9月1日に加え、5月5日、9月9日のなんと年4回も衣替えがあったそうです。

そして日付だけでなく、着るものも幕府から指定されていたといいます。

明治時代になると日本人の服装も和服から洋服へと変わっていきました。

政府は洋服を役人・軍人・警察官の制服に定め、夏服と冬服の衣替えの時期も制定しました。

明治6年に新暦が施行されると6月1日から9月30日までが夏服、10月1日から翌年5月31日までが冬服と定められ、

これが広がり「衣替え」として定着し、現在に至ります。

どちらを着ても良いですよ”という“移行期間”を設けている学校もたくさんあります。

『衣替え』は、平安時代に中国から伝わったとされています。当時は中国の風習と同じように、旧暦4月1日と10月1日に夏服と冬服を入れ替えていたそうです。旧暦では4月から“夏”、10月から“冬”になります。

当時は『衣替え』のことを『更衣』と呼んでいたそうです。ところが当時、天皇のお着替えを担当する女性のことを『更衣』と呼んでいたため、民間の人々は衣服を着替える『更衣』のことを『衣替え』と言い表すようになったそうです。

この『更衣』という字を書いても『ころもがえ』と読みますが、これはこのときの名残りだと考えられています。

日本で始まった習慣ではなかったというのは、知りませんでした。

毎年6月1日と10月1日には駅や交番など、町のいろいろなところで衣替えを見ることができます。

衣替えをすると、もう夏が来たという気持ちになります。

今日から私も夏服のスーツで仕事に行きます。

いかがでしたか。

みなさんも、いろいろなところで、衣替えを探してくださいね。

にほんごカフェ

にほんごカフェ