さて、2月2日は「節分(せつぶん)」です。

「節分」は日本の伝統行事です。

皆さんは、節分を知っていますか?

そして、節分に何をするか知っていますか?

今回は日本の伝統行事「節分(せつぶん)」を紹介します。

「節分(せつぶん)」とは?

節分は、「みんなが健康で幸せに過ごせますように」という意味をこめて、悪いものを追い出す行事です。

節分は、季節の変わり目のことです。

具体的には立春・立夏・立秋・立冬の前日を指します。

もともとは、春夏秋冬、すべての季節の節目をさす言葉でした。

その中でも、旧暦で新年のはじまりを表す春がもっとも重要とされ、

現在では一年の始まりであり、大切にされていた「立春」の前日のみを「節分」と呼ぶようになりました。

悪いものを追い出し、縁起のよいものを食べて、新しい季節を迎えるための行事です。

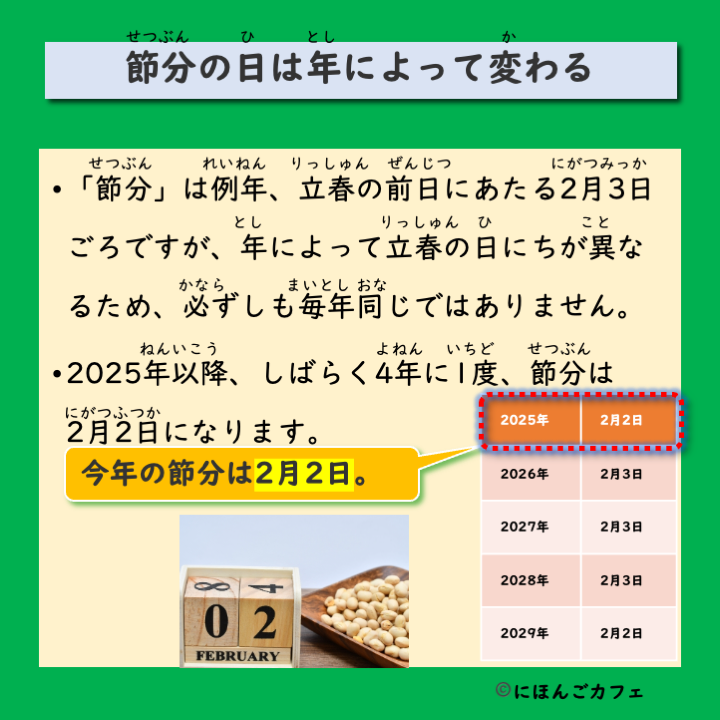

節分はいつ?

「節分の日」は例年、立春の前日にあたる2月3日ごろです。

年によって立春の日にちが異なるため、必ずしも毎年同じではありません。

節分はいつから始まったの?

節分の発祥は中国です。

平安時代ごろに中国から伝わってきた文化が、日本古来の考え方と合わさって生まれたと考えられています。

節分の歴史は古く、平安時代や室町時代からおこなわれている行事と言われています。

この頃から、季節の変わり目は、病気や災害などの予期せぬ出来事に見舞われやすい、とされてきました。

そこで、「立春の前日」という季節の変わり目に、悪いものを追い払う儀式として節分が広まったのです。

節分は「悪いものを追い払い、新年の幸運を願う行事」として、現代でも多くの方に親しまれています。

節分の風習とは

節分には昔から行われている風習があります。

豆まきをする

豆まきは邪気を払い福を呼び込むとされる、節分において代表的な風習です。

はじまりは古代中国でおこなわれていた「追儺(ついな)」という風習でした。

その文化が飛鳥時代に日本に伝わり、宮中行事としておこなわれるようになりました。

豆まきがおこなわれるようになったのは不明ですが、

しかし、江戸時代には節分の豆まきが完全に定着したといわれています。

なぜ「豆まき」をするの?

なぜ、節分に豆をまくのでしょうか。

昔から日本では病気や天災などは、鬼の仕業と考えられていました。

鬼は疫病や災害、不幸などの悪い力の象徴とされ、家の外に追い払うことで厄を払い、

福を呼び込むと信じられています。

日本では古来より「穀物は生命の象徴」とされ、厄除けの力があると信仰されています。

その中でも、豆は米や麦とならび強い生命力を持つため、節分で使われるようになりました。

また、暴れる鬼の目に豆を投げつけて、鬼を退治したことに由来するとの説もあります。

なぜ節分の豆まきに「大豆」を使うの?

節分の最も有名な行事は、鬼を払い、福を招くための「鬼は外、福は内!」という掛け声と、豆まきです。

日本では、古くから米、麦、ひえ、あわ、大豆には”穀霊”と呼ばれる精霊が宿っていると考えられていました。

そのなかでも大豆はもっとも粒が大きく、ほかより多くの精霊が宿るとされています。

そのため、鬼の退治に最適とされ、豆まきによく使われているのです。

また、「魔の目に豆をぶつけ、魔を滅する」の語呂合わせとしての意味もあります。

豆には縁起の良い意味があります。

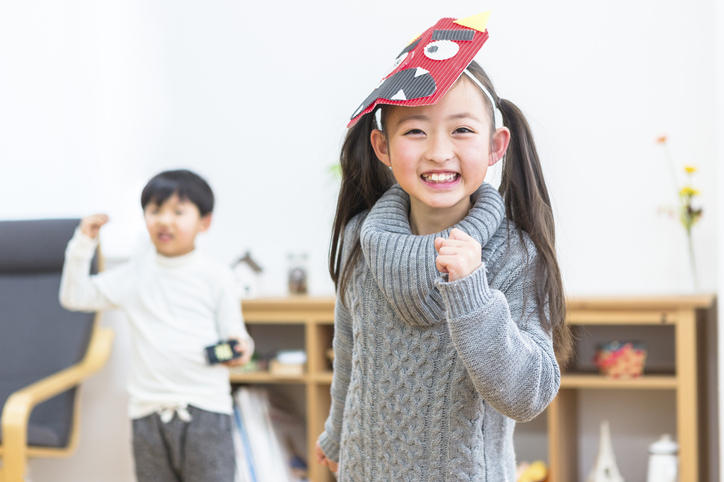

豆まきのやり方

豆まきは、鬼に見立てた紙を貼った人形や、鬼のお面をかぶった人に向かって、炒った大豆をまく行事です。

豆まきには炒った大豆を使うのが一般的ですが、

殻付きの落花生をまく地域もあります。

豆を「炒る」と悪いものを「射る」をかけており、縁起が良いためです。

豆まきに使う豆は炒った豆でなくてはなりません。

悪いものを追い出すために使うのに生の豆を使ってしまうと、

芽が出てしまうと追い出したはずの悪いものが育ってしまいます。

これは、「邪気が芽を出す」ことを意味し、縁起が悪いこととされているので注意しましょう。

豆まきは20~22時におこなうのが理想だと言われてます。

鬼は夜に現れるので、夜に豆まきをしましょう。

また、豆をまく順番も大切です。

一番奥の部屋から玄関に向かって投げることで鬼を追い出すことができます。

豆まきをするときは何というの?

豆をまくときに言う言葉があります。

豆をまく際には鬼を追い出すために「鬼は外、福は内!」と掛け声をかけ、

家の中から外に向かって大豆をまきます。

節分の食べ物

節分には特別に食べるものがあります。

豆

豆まきが終わったら、豆を自分の歳の数だけ食べます。

これは、体が丈夫になって病気になりにくいと言われています。

場所によっては自分の歳の数よりも1つ多く食べるところもあるそうです。

恵方巻き(えほうまき)

節分には、豆まきのほかに恵方巻きを食べる習慣もあります。

恵方巻きはいわゆる寿司の太巻きのことです。

これは、節分に食べると縁起がいいと大阪など、関西地方から広まった風習です。

節分の夜、恵方(吉報位)を向いて、願いごとをしながら何も話さずに最後まで無言で食べ切ると

願いが叶うとされています。

恵方巻きを切らずに丸ごと食べることには「大事なご縁を切らないために」という意味があり、

無言で食べることには「話しながら食べると福が逃げるから」と言われています。

けんちん汁

関東地方では節分にけんちん汁を食べる風習もあります。

ごぼうやにんじんなどの根菜、こんにゃくなどのほかに、豆まきに使った大豆を入れる地域もあります。

節分は2月の寒い時期におこなわれるため、冷えた身体を温めるためだとされています。

こんにゃく(四国地方)

四国地方などでは、こんにゃくを食べる風習もあります。

こんにゃくは「体の中をきれいにする食べ物」として、

節分などの季節の節目に身体の悪いものを外に出して体内をきれいにするために、食べられています。

イワシ(西日本の一部の地域)

西日本の一部の地域では、ひいらぎいわしを飾ったあと、その日中にイワシを食べる風習があります。

「ひいらぎいわし(柊鰯)」は古くからの日本の風習として伝えられている節分の飾りです。

西日本の地域では玄関先に「ひいらぎいわし(柊鰯)」を飾る風習があります。

昔から臭いものや尖ったものには、魔除けの効果があるとされていたためです。

「ひいらぎの枝」に焼いた「いわしの頭」を刺したものを指します。

「ひいらぎいわし」はただの飾りではなく、節分の鬼が嫌いな葉っぱである、尖ったトゲのあるひいらぎと、

鬼が嫌がる臭いのいわしを組み合わせて飾ることで「鬼が家に入って来ないように」という魔除けの意味合いが含まれています。

クジラ(山口県や島根県西部)

山口県や島根県西部では、大きいものを食べると縁起が良いとされ、鯨(クジラ)を食べる風習もあるようです。

そば(信州地方や出雲地方や大阪)

信州地方や出雲地方や大阪では、現在でもそばを食べる習慣があります。

大阪では、菜の花と油揚げが入ったそばを縁起物として食べていたことから、

『節分出世そば』を食べる風習もあります。

ぜんざい(関西)

関西では節分の日にぜんざいを振る舞って、厄除(やくよけ)祈願をします。

麦飯(中国地方)

中国地方では麦飯を節分に食べる風習もあります。

昔は麦飯を作ることを「よまし麦」と呼び、「よまし」が「世を回す」となり、「世の中を回す」という意味に転じました。

世の中がよく回るように、という意味が込められた縁起物です。

落花生(北海道・東北・新潟県・宮崎県)

北海道や東北地方、新潟県や宮崎県の一部では、節分に大豆ではなく落花生をまきます。

まとめ

いかがでしたか。

節分について、わかりましたか。

恵方巻き、大豆のほかにも、健康を願う福茶や厄除けの意味があるぜんざいなど、

全国のいろいろな地域で食べられている、節分の食べ物を紹介しました。

節分について調べてみると、地域によって節分に行う風習が色々あって面白いと思いました。

みなさんの国にも節分がありますか。

あれば、紹介してください。

にほんごカフェ

にほんごカフェ